書籍(旅の本棚)

旅のスタイルや行き先に大きな影響を与えてくれたり、参考にしている本や雑誌です。

●画像をクリックすると大きく表示されます。

■路上、オン・ザ・ロード(ジャック・ケルアック)

■温泉博士(月刊誌)

■林(リン)さんのチャーハンの秘密

■日本百名山(深田久弥)

■かくれ里(白州正子)

■旅をした人、星野道夫の生と死(池澤夏樹)

■種田山頭火(草木塔、ダイソー文学シリーズ)

■Made in U.S.A-2

■日本の川を旅する(野田知祐)

■蝉しぐれ(藤沢周平)

■海辺のカイン(樹村みのり)

■ハイアドベンチャー(エリック・ライバック)

■アイヌ民族抵抗史(新谷 行)

■リアリズムの宿―つげ義春「旅」作品集

■いのちの台所(佐藤初女)

■「神社の起源と古代朝鮮」「伊勢と出雲、韓神(からかみ)と鉄」

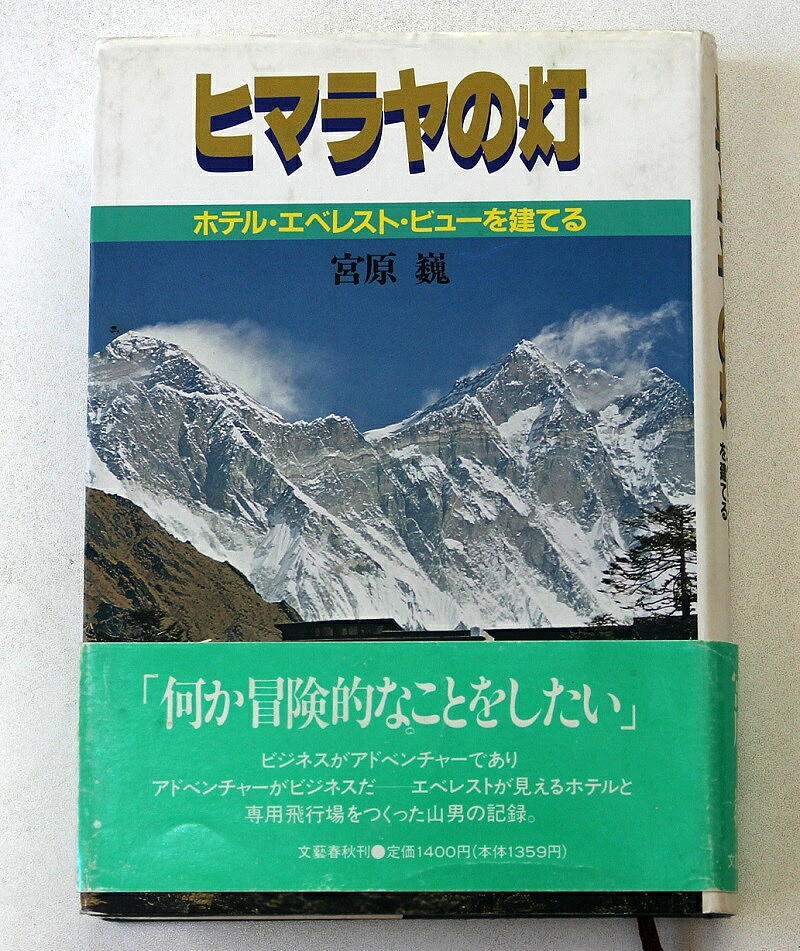

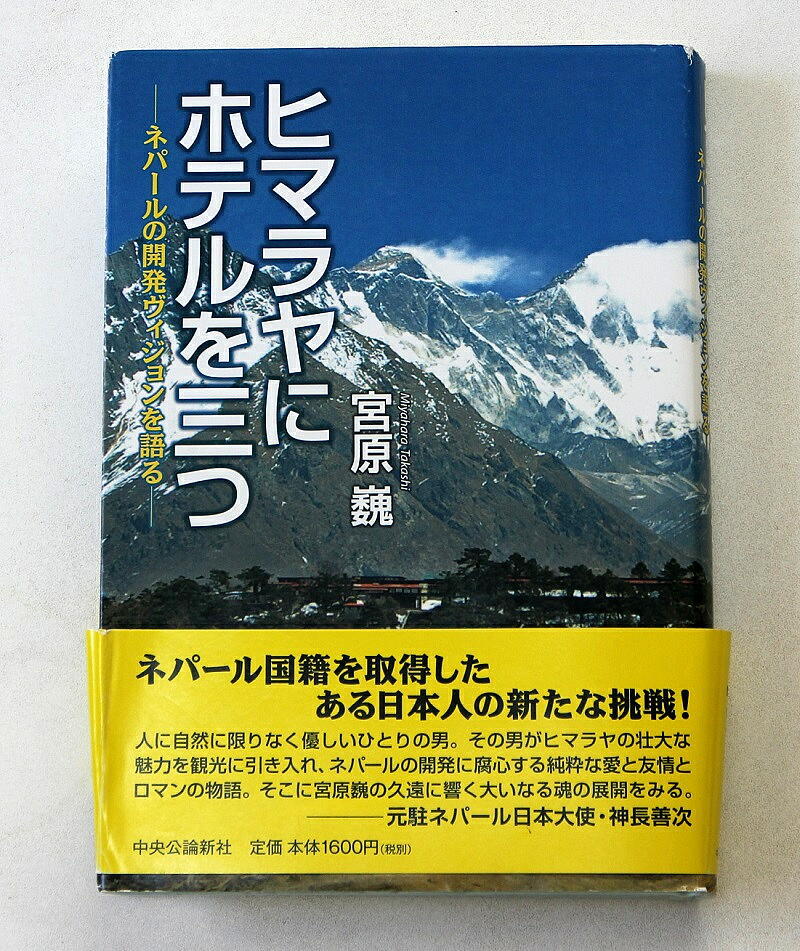

■宮原 巍さんの本

■村上康成の絵本

■古代日本正史、上代日本正史

■101歳の少年(三浦敬三)

■般若心経講義(高神覚昇)

■真白い炎-生命たちの知床半島

(岡田昇)

■宮脇俊三の世界(月刊「旅」)

■アラスカ、風のような物語(星野道夫)

■沈黙の春、潮風の下で(レイチェル・カーソン)

■宇宙船とカヌー(ケネス・ブラウワー)

■詩の中にめざめる日本(真壁 仁)

■新版 古書店地図帖(図書新聞)

■安宅英一の眼(安宅コレクション展図録)

■写真でつづる懐かしの沼尻軽便鉄道(沿線人々の暮らし・よろこび)

■日本の瓦屋根(理工学社)

■日本春歌考(添田知道)

■ヒマラヤの東 山岳地図帳 East of the Himalaya Mountain Peak Maps(中村 保)

■「森の生活」「アメリカ・ルネッサンスの作家たち」

■吉田 博

■「月夜のみみずく」

温泉博士

月刊誌

佐賀の道の駅「厳木」で出会ったご夫婦に紹介して頂いた雑誌です。最近では毎月10日の発売日が楽しみで、「温泉博士」をもとに旅の計画を立案することも多くなりました。

今や旅(出張にも、使う宛が無くても一応持参)には必携の一冊です。

入浴先でたまに「温泉博士」を手にした方々に出会うとお互いまるで友人のようにつながりを感じます。

■マガジン倶楽部 発行 くわしくはこちら

かくれ里

白州正子

まさに著名な観光地より「かくれ里」に紹介されているようなどこにでもあり(あった)暮らしに根付いた里(郷)を訪ねる旅が好きです。

「かくれ里」は装幀も素晴らしいので自宅の書棚に置いてありますが、文庫版「十一面観音巡礼」は車にいつも積載しています。

この本を読んでいるとびわ湖周辺への旅に駆られます。向源寺(渡岸寺)の十一面観音は国立博物館で2度、長浜の高月にも2度訪れましたが、何度でも拝観に行きたいところです。

私が青春を過ごした白山にもつながりを感じます。

びわ湖への旅、とりわけ十一面観音を巡る旅では井上靖の「星と祭」にも大きな影響を受けました。

白州正子の著作では「日本のたくみ」「夕顔」(以上、新潮文庫)なども旅のお供としたりしています。

■「かくれ里」新潮社、1971年発行

■「十一面観音巡礼」講談社文芸文庫、1992年発行。

文庫本のもとになった「十一面観音巡礼」(新潮社)は1975年発行

⚫︎NHKのBSプレミアム番組「八百万の神がすむ山河~村治佳織・白洲正子祈りの道を往く~」(2016年12月)で、「かくれ里」の表紙を飾っていた、室町時代の屏風絵「日月山水図屏風」(作者不明、河内長野の天野山金剛寺)が公開されていた。番組では白山(美濃や越前)や熊野、吉野なども紹介。尚、「日月山水図屏風」は六本木のサントリー美術館の開館記念特別展「BIOMBO/屏風 日本の美」(2007年9月〜10月)でも鑑賞させていただいた。

蝉しぐれ

藤沢周平

テレビドラマや映画にもなった藤沢周平の代表作の一つですが、やはり原作の魅力は譲れません。架空の藩「海坂藩」が舞台ですが、これは庄内藩をモデルにといわれ、この庄内地方の風土と四季を訪ねる度には必読の書です。

月山、鳥海山を登り鶴岡の四季折々の旅を重ねて来ましたが、近年「鶴岡市立藤沢周平記念館」が開館(2010年、生前本人はこのような記念館が出来る事を辞退していたとききますが)し、また藤沢周平作品と旅に新しい魅力も増しました。

もちろん庄内地方のみならず江戸を舞台にした作品も多いのですが、中でも「橋ものがたり」に収められている「約束」は一番のお気に入りで、萬年橋にも何度も足を運びました。

この「約束」では倍賞千恵子による朗読も逸品です。

■「蝉しぐれ」文春文庫、1991年7月第1刷、単行本は1988年文藝春秋社より刊行。初出は山形新聞「夕刊」1986年7月〜87年4月

■「橋ものがたり」文春文庫版、1983年4月第1刷、単行本は1980年4月実業之日本社より刊行。約束」倍賞千恵子朗読のCDは新潮社などから発売されています。

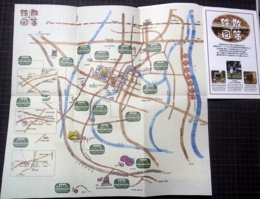

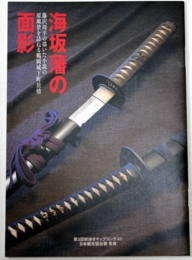

海坂藩の面影

鶴岡市観光連盟、市観光案内所、市観光物産課が2002年度に制作したガイドマップ。表紙は小説「又蔵の火」のモデルとなった実際の仇討ちで使われたという刀の写真で、刃こぼれが見られる生々しいもの。

このガイドマップは02年度の「第3回街歩きマップコンテスト」で、日本観光協会賞を受賞している。地図の紙質といい全体の仕上がりという藤沢ファンにはお宝物のようなガイドマップである。

海坂藩の地図といえば、藤沢周辺記念館にある井上ひさしの「海坂藩・城下図」も地図好きの井上ひさしらしいの手書き秀作であろう。 -----

-----

左側は「第3回街歩きマップコンテスト」受賞前のガイドマップ

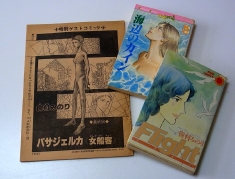

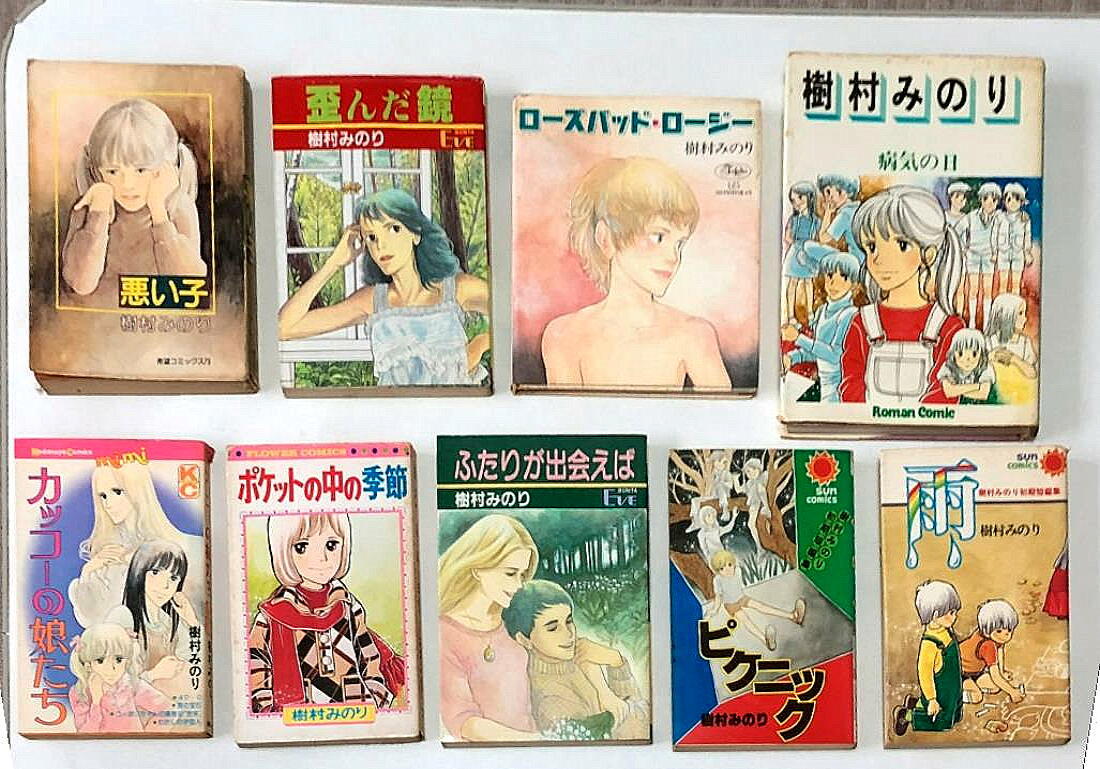

海辺のカイン

樹村みのり

樹村みのりの作品に初めて触れたのは高校生の頃で、一緒に山歩きを楽しんだ友人の影響でした。決して少女マンガというカテゴリーには収める事ができない、とりあげられるテーマや背景、作風に大きな刺激を受けました。

たくさんある作品の中でも「海辺のカイン」は難しいテーマで、若い頃は多分ほとんど理解出来なかったと思います。1998年にはヘルスワーク協会より復刻版が出ています。

ちなみに作品冒頭の水を飲もうとしていて水が出なかったりする場面、旅先では似たような状況に何度か出くわしました。旅とは人との出会いでもあります。

写真は「Flight」と月刊「マンガ少年」から切り取った「パサジェルカ」。「パサジェルカ」がマンガ誌にとりあげられ驚きました。

■「海辺のカイン」講談社、KC mimi、1981年5月第1刷

■「Flight」朝日ソノラマ、1982年3月初版。

般若心経講義

高神覚昇

青臭い頃に読んだ一冊で、その後も何度かひも解く一冊です。

高神覚昇は私と同じ石川県出身の哲学者・西田幾多郎に学んだ宗教学者で、本書は戦前にラジオを通じて高神覚昇が講じた内容の筆録。

■「般若心経講義」角川文庫、1952年2月初版、私の本は1977年8月の改訂19版。

■現在ではiBooks でも有料版に加え、無料版が公開されていますね。

真白い炎(生命たちの知床半島)

岡田昇

2002年1月、岡田昇は厳冬期の奥穂高で消息をたった。クライマーとして写真家としてその真摯な姿勢を尊敬していただけに、その後のニュースに気をもんだ(未だ発見されず)。

「真白い炎」は岡田昇の写真展で購入(1989年12月21日)。「羅臼に凍風あり」のサインを頂いた写真集で、文庫本の「冬の都の物語」、写真本「Forest 月空から大地へのメッセージ」と共に知床半島を舞台としている。

随分知床を訪れていないが、冬の知床、北海道の旅は必ず実現したいものだ。

■「真白い炎」情報センター出版局、1989年5月第1刷。

■「冬の都の物語」角川文庫、1992年7月初版。単行本は1988年12月、情報センター出版局から発刊。

■「森 Forest」情報センター出版局

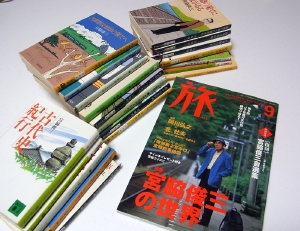

宮脇俊三の世界

月刊「旅」2000年9月号

宮脇俊三といえば乗り鉄作家として著名だが、単なる鉄道にとどまらず、その世界の広がりが凄い。さすが元出版社の役員まで昇りつめた偉才の持ち主といえる。

戒名の「鉄道院周遊俊妙居士」にもうなずけよう。

宮脇俊三の著作を読み訪れた駅や鉄橋はいくつかあるが、最も印象に残っているのは余部鉄橋。新しく架け替えられる工事がちょうど始まる頃だった。

尚、雑誌「旅」、この宮脇俊三特集が組まれた時はJTBが発行していたが、その後新潮社に発行が代わり2012年3月号をもって休刊となったのは淋しい限り。この雑誌にはよく旅にそそられました。

1924年〜43年まで日本旅行文化協会から、1946年〜2003年まで日本交通公社(その後のJTBやJTBパブリッシング)から、2004年〜12年まで新潮社から出ていた。

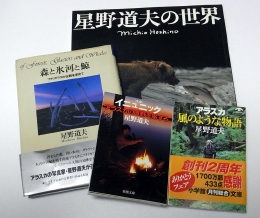

アラスカ、風のような物語

星野道夫

星野道夫の生き様そのものが風のような物語だ。「星野道夫の世界」は彼の死後開かれた写真展(1998年9月銀座松屋にて)の図録。

ガイアネットワーク新宿による「オーロラの舞う空より シリアとジニー80歳のメッセージ」(2000年12月発行)の中でブッシュパイロットを長年勤め、星野道夫とも親交の深かったシリア・ハンターとジニー・ウッドが語る星野道夫(これまでは星野の著作の中で彼女たちのことが語られているものを読むだけであったが)との思い出話を見ていると、星野道夫自身が物語であることがよく感じられます。

■「アラスカ、風のような物語」小学館文庫、1999年1月初版。文庫本のもとになった写真集「ALASKA 風のような物語」は1991年小学館より刊行。

■「イニュニック(生命)、アラスカの原野を旅する」新潮文庫、1998年7月初版。単行本は1993年5月、新潮社より発刊。

■「森と氷河と鯨(ワタリガラスの伝説を求めて」世界文化社、1996年12月初版。

■図録「星野道夫の世界」朝日新聞社1998年

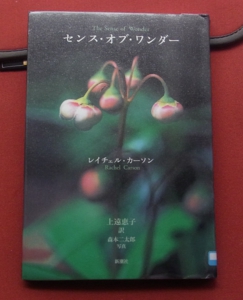

沈黙の春、潮風の下で

レイチェル・カーソン

旅は時に、風光明媚という言葉とは相反する人の手によって破戒された自然や公害の無惨な跡にでくわすことがあります。これも旅です。目を背けてはいけない旅です。

レイチェル・カーソンの「沈黙の春」はあまりにも著名ですが「潮風の下で」は翻訳版がレイチェル作品の最後となり初版から50年余りたって翻訳された作品です。

「潮風の下で」はレイチェル・カーソンの海洋生物にまつわる物語を綴ったものですが米国での初版は1941年11月、ちょうど日米開戦の直前だったそうですね。

■「沈黙の春」新潮文庫、1964年2月初版。小生のものは1992年5月の39刷改版。翻訳は青樹簗一。文庫本のもとになった青樹簗一による最初の訳本のタイトルは「生と死の妙薬」で1964年6月に新潮社より刊行。尚、「沈黙の春」はガンと戦いながらの執筆。

■「潮風の下で」宝島社、翻訳・上遠恵子(レイチェル・カーソン日本協会理事長)、1993年5月初版。

■「センス・オブ・ワンダー」(The sense of Wonder,翻訳は「潮風の下で」と同じく上遠恵子、新潮社、1996年、当初日本では1991年に祐学社より刊行)

尚、写真は26刷より映画「センス・オブ・ワンダー」(監督:小泉修吉/撮影:堀田泰寛/音楽:冷水ひとみ/制作:グループ現代、公開2001年)でスチールを担当の森本二太郎撮影写真に変更されている。原作(単行本としての出版は彼女の死後)の写真はチャールズ・プラットほか。

遺作となった「センス・オブ・ワンダー」他「沈黙の春」「や『海辺」等も米国メーン州ブースベイ近くのサウスポートのレイチェル・カーソンの別荘で執筆されている。

本書の中でレイチェル・カーソンは「人間を越えた存在を認識し、驚嘆する感性をはぐくみ強めていくことには、どのような意義があるのでしょうか。自然界を探検することは、貴重な子ども時代をすごす愉快で楽しい方法のひとつにすぎないでしょうか。それとも、もっと深いなにかがあるのでしょうか。」と投げかけ「わたしはそのなかに、永続的で意義深いなにかがあると信じています。地球の美しさと神秘を感じとれる人は、科学者であろうとなかろうと、人生に飽きて疲れたり。孤独にさいなまれることはけっしてないでしょう。たとえ生活のなかで苦しみや心配ごとにであったとしても、かならずや、内面的な満足感と生きていることへの新たなよろこびへ通ずる小道を見つけだすことができると信じます。」(本文より抜粋)と結ぶ。子どもや孫にもこのSense of Wonderを伝えて行きたい。

■NHKカルチャーラジオの番組で「レイチェル・カーソンに学ぶ、沈黙の春〜環境問題の個展」がYouTubeで公開されている。

宇宙船とカヌー

ケネス・ブラウワー

宇宙物理学者の父とバイダルカを作る息子のまったく違ったようで、どこか通じるものがある親子が描かれている。

私のカヌーは本来はシーカヤックではないカナディアンが1艇とフォールディングタイプの2人艇が1艇。フォールディングカヌーでは香港の海でカヌーの旅を楽しんだものだが、最近はご無沙汰しており(手入れは時折)また海に川に湖にこぎ出したくなる。

写真のぬいぐるみは身体障害者授産事業所「モンベルファクトリーアウトレット」で作られたフリース生地のカヌーするくまさん。

■「宇宙船とカヌー」ちくま文庫、1988年第1版。翻訳は芹沢高志。解説に野田知佑。

文庫本のもとになった単行本はJICC出版局初より1984年に刊行。

■「いのちの台所」で紹介の龍村仁さんが「宇宙船とカヌー」を映像化していますね(1986年テレビ放映とか)。

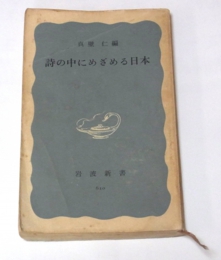

詩の中にめざめる日本

真壁 仁

この本は小学6年生のとき担任の北村先生が母に貸してくれた本である。その後、中学、高校とこの本は本棚に静かに眠り、そして二十歳を迎える青年期の自分に大きな影響を与えることになった。特に高石友也が歌っていた「チューインガム一つ」という歌の原詩がこの本の中にあることを知り、この本がみるみるうちに生き生きとしてきたのだ。ほかにも今30年以上たった現在でも色あせることのない力強く鮮明な詩の躍動がこの本には生きている。北村先生は5年、6年と小生を担任して下さった恩師で、詩のほかにも絵画などたくさんの刺激を授けていただいた。母がすぐにこの本を先生に返していたのなら、自分とこの本との出会いは無かったかも知れない。未だ自分の書斎にあるこの本を返せていないのは申し訳ないことではあるが、いつも北村先生がそばにいてくれているようでもあり感謝の一冊である。

またこの本の中にはベトナムやアウシュビッツ、貧困や地方格差、差別問題、原爆、平和などたくさんの問題を題材とした詩が登場しているが、この本が刊行されて半世紀たった今、はたして我々は「目覚め」何かを変えることができたのだろうかと問いかけざるをえない。先日、我が国の総理が外遊とかでアンネ・フランクの家を訪問し「アンネの日記」を次の世代に語り継ぎ平和を実現していきたいと語ったという。しかしアンネ・フランク一家をアウシュビッツに送り込んだ国の指導者同様に、アジアの国々で多くの蛮行を働いてきた指導者達が眠る神社を参拝あるいは真榊を奉納する、その神経の2重構造を見る限り、我々は「詩の中にめざめる日本」にうたわれている世界から目をそらしてはならないと思う。

■「詩の中にめざめる日本」岩波新書、1966年第1版。 現在は絶版状態が続いている。

新版 古書店地図帖

図書新聞

二十歳前後から二十代は人生で一番古書店を歩いていた時期だ(これからその時代を上回ることもあるかもしれないが)。自由きままな生活をしていた頃や就職しても出張先や旅先に必ず携行していたのが、このガイドブック。

時には白黒フィルムを装填したカメラを携えて、古本屋の写真を撮影していたこともあったが、やはりこの地図帖を頼りに出会って来た古本屋と本達は人生の様々な出会いの中でも大事な出会いである。

■「新版 古書店地図帖」(株)図書新聞、1967年初版。 私のは1977年5月の新版・第三刷。

■右は1980年前後のものと思われる「新宿区古書店案内図」いまもある「いこい書房」さんのスタンプがある。電話番号の表記が03-3203-5889でなく(203)5889となっている。この案内図には79店の古書店が記載されている。ちなみに東京古書組合さんのサイトによれば「いこい書房」さんも登録されている新宿の古書店は44店(2014年5月24日現在)。

美の求道者 安宅英一の眼

編集・大阪市立東洋陶磁美術館、発行・読売新聞大阪本社

本書は2007年10月〜12月に三井記念美術館で開催された(大阪、福岡、金沢でも巡回開催)特別展の図録である。

この図録は韓国・中国の陶磁コレクションの資料としても無論貴重な資料ではあるが、かつて十大商社の一角として君臨した安宅産業の芸術界・美術界・文化活動全般にまつわる貢献を総括する上でも必見の書であろう。

図録ながら器を巡るガイドブックとして重宝させていただいている。

ちなみに安宅産業の創業者である安宅弥吉は石川県は金石の出身で、鈴木大拙など我が郷土の哲人への支援者としても知られる。

■もう一冊下に紹介した本は日本経済新聞特別取材班による「崩壊、ドキュメント・安宅産業」(1977年、日本経済新聞社)。

こちらは安宅産業が伊藤忠商事に吸収合併される主因となった問題の発覚から合併調印までの銀行や当事者間の画策や泥沼を描いたドキュメンタリーであるが、安宅コレクションに関しては速水御舟の作品を山種美術館に一括売却したことなどについては触れられているものの、多くは語られていない。また住友銀行、協和銀行といった安宅のメインバンクによる処理方法に対する疑問が最終章で語られているが、住友銀行、住友商事など住友21グループ企業により安宅コレクションが大阪市に寄贈されることになった(発表は1980年、大阪市立東洋陶磁美術館の開館は82年)その英断は高く評価されるものであろう。

安宅産業崩壊については松本清張が「空の城」(1978年)という小説を書いており、これをもとにNHKが「ザ・商社」のタイトルでテレビドラマ化しており(山崎努や夏目雅子が出演、演出・和田勉、音楽・林光)山崎努のあくのある演技は今でも印象に残っている。ただしこちらはあくまでも小説であり、真実とフィクションが混同される危険性もはらんだものであったと思う。

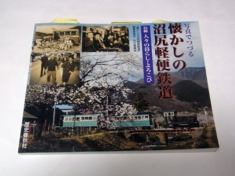

写真でつづる 懐かしの沼尻軽便鉄道

「懐かしの沼尻軽便鉄道」編集委員会・刊行委員会

この本とのきっかけはたしか「みやぎ蔵王こけし館」(蔵王町遠刈田温泉)で出会った中ノ沢こけし。

その後この中ノ沢こけしが道の駅で見た本書にとりあげられていたのを偶然発見。

本書の中に「岩本善吉と中ノ沢こけし」として特集がくまれていたのである。

磐梯山の麓の中ノ沢温泉を拠点とする中ノ沢こけしにはこけしの概念が覆されました。こんなひょうきんなこけしを作る流れ木地師・岩本善吉(1877〜1934年)に興味を持ち、その参考書が本書でした。今も中丿沢伝統こけしとして岩本善吉さんの作風が受け継げられていますが、下の写真は本書の裏表紙と「たこ坊主会」会長だった本多洋さん(岩本善吉の子・芳蔵 について木地修業。2011年にお亡くなりになられたとか)作による中丿沢伝統こけし。

■「写真でつづる 懐かしの沼尻軽便鉄道」(福島県会津若松市・歴史春秋社、2000年2月初版、私のものは2000年4月の第2版)

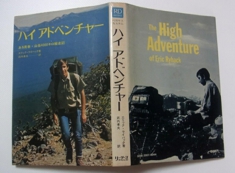

ハイアドベンチャー

ある青春・山岳4000キロ縦走記

エリック・ライバック (著), 武内 孝夫 (翻訳) 1972年11月第1刷。

出版社/日本リーダーズダイジェスト社

高校生時代、何度も何度も読み返し大きく影響を受けた。同じ高校生が卒業式に出られないことも覚悟しメキシコとの国境からカナダとの国境まで縦走。ケルティやスベアNo.123などもこの本から憧れとなった。同じ山好きの同級生とも俺たちに同じようなことが出来るかなど議論をした思い出もある。まさに青春の一冊。

自分の本は人に貸し出しているうちにとうに行方不明となっていたが、ラジオでジャック・ケルアックの「On The Road」のことを喋っている評論家の話を聞いてふと思い出し、ヤフオクやアマゾンで長らくいい出物を探していたところようやく良縁に結びついた。本家AmazonではPaperbackが恐ろしくなるような価格で出ている。旅先への携行本として携えたい。

■表表紙写真や裏表紙写真には憧れていたケルティのバックパックフレームとスベアNo.123。132日間、4000kmの縦走を共にした装備にも興味が強かった。

日本の瓦屋根

工学博士・玉置 豊次郎 監修、坪井 利弘 著(理工学社・1976年)

旅をしていると日本各地の屋根の風景の違いを感じるものだ。日本の瓦はその風土や気候に応じて作られていることに加え、信仰や縁起など様々な文化・芸術的要素も多く盛り込んでいるのが面白い。本書はそのガイドの良書であるが特に手書きスケッチでの記録が素晴らしい一冊である。

また銭湯の屋根の凝りようや酒蔵の屋根作りにも本書は多くの導きを与えてくれる。

高価な本のため時折図書館で借りて参考書としている。古本のネットオークションで見かけるが、それでもそれなりの値段がついている。

本来はブログでも紹介した恵比寿様の鬼瓦について本書で調べてみたかったのだが、残念ながら記載は見られなかった。

日本の屋根については日本屋根経済新聞の出版物や京都府瓦工事協同組合のブログ「日本瓦屋根研究室『和の心』~京都瓦工事浪漫~」や日本屋根外装工事協会のホームページや一般社団法人全日本瓦工事業連盟のホームページなども参考になる。

アイヌ民族抵抗史

新谷 行・著(角川文庫・1974年)

いつ購入したのか定かでは無いが二十歳前後の頃からずーっと本棚にその存在感を放ってきた文庫本である。何度も読みかけては挫折を繰り返してきた書であるが、あれから40年ほどしてようやく書かれている内容がすんなりと頭の中に入ってくるようになった。齢を重ねるということはこういうことなのか。

その長らく本棚に眠っていた本書を再び開くきっかけとなったのが、NHKの「日曜美術館」の「藩を救った名画 ~「夷酋列像」(蠣崎波響)」という番組。そして千葉県佐倉の国立歴史民俗博物館での企画展「夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界―」に足を運び、北海道新聞などの北海道で開催された同展関連紹介記事を札幌のHさんが送ってくれたことが大きく影響した。

「夷酋列像」も本書を読めば「藩を救った」が「藩の失政を繕うことに貢献した」と見えて来る。

「夷酋列像」を生んだクナシリ・メナシの戦いについても本書の「奴隷の島・クナシリ」に登場する。飛騨出身の飛騨屋久兵衛の悪徳商法とこの請負人と松前藩との関係が述べられているほか、「夷酋列像」の1人であるツキノエの苦悩についても描かれている。

本書にある和人の非道な振る舞いとアイヌの蜂起を読むにつれ、連想させるのが映画「セデック・バレ」(原題:賽德克·巴萊 /Seediq Bale、2011年、台湾。監督・魏 徳聖/ウェイ・ダーション)である。クナシリ・メナシの戦いもいつしか映画化できないものかと妄想が働く。

ちなみに下呂市にある「下呂温泉ふるさと歴史記念館」では豪商?飛騨屋久兵衛が郷土の偉人伝として紹介されているそうです。そのあたり我が目で確かめてきたいものです。

また本書の中で、新谷は江戸時代の松浦武四郎(「北海道」という名前の名付け親」)を高く評価していたが、NHKの「歴史秘話ヒストリア」(2015年)でも「北の大地に夢を追え~“北海道”誕生の秘密~」として紹介されていた。松浦武四郎の生き様にも惹かれる。次の伊勢参りの際は松坂市にある松浦武四郎記念館にも足を運んでみたい。

「まつろわぬもの」と中央集権の対立図は今も何ら変わりのない姿で普天間・辺野古の問題などで見るとができる。蝦夷を琉球、ロシアを中国に読み替えれば、歴史が繰り返されていることが明白となる。

■角川文庫「アイヌ民族抵抗史」は三一書房(1972年)の同タイトル本の文庫版。2015年に河出書房新社より復刻版が出された。

日本春歌考 庶民のうたえる性の悦び

添田知道著、1966年6月初版、光文社KAPPA BOOKS、金沢の古書元車で購入(1967年7月の23版)

高校山岳部、その後の山小屋生活で数多くの猥歌(Y歌、春歌)を諸先輩方から教わった。当時は沈殿(悪天候によるテントや小屋での停滞時)の暇つぶしや酒の席での余興がこれら春歌を謳歌する場面であったが、年を重ねるにつれ人の日々の暮らしの中から産まれて来るこれら民衆の歌に関心を持つようになってきたものだ。

この「日本春歌考」では現代(もちろん出版当時の)から民謡に至る春歌を幅広く考察の対象としているが、例えば白峰のかんこおどりについて「古雅、飄逸(ひょういつ)、豪快」な春歌として紹介。「女体賛美は、またこよなく美しく、ヨーロッパの名画なにものぞである」と絶賛する文章には感銘さえ憶えるものだ。

ちなみに当書の挿絵(藤城清治)がまた秀逸である他、著者撮影が沢渡朔というのも役者が揃っている。

添田知道は添田唖蝉坊の長男で大正時代のヒットソング「パイノパイノパイ」は昭和30年代生まれの自分でも記憶に残っている歌である(本人の歌ではなくカバー版かもしれないが)。

高田渡や高石ともやのフォークソングでも表現されている父・唖蝉坊の歌と共に座右の書である。

大島渚の映画「日本春歌考」はまだ見ていないのでいつかは鑑賞の機会が訪れてくるものと期待している。

■浅草の浅草寺の弁天山鐘楼の裏手には添田唖蝉坊碑・添田知道筆塚(建碑)があるというので訪れてみたい。

■添田知道は小沢昭一、榎本健一、高田渡らと「唖蝉坊は生きている」(キングレコード、1973年)を出している。

▶右のアルバムは桃山晴衣の「弾き詠み草」(1979年ビクターレコード、プロデューサー・中村とうよう、第2面の「虚空の舟唄」は坂本龍一も作曲に加わっているほかシンセサイザーで共演)。

たしか永六輔だったかのラジオ番組で桃山晴衣を知り、若い頃に買ったアルバム(ちょうど小生も三味線を習っていた頃か)であるが、その桃山晴衣が添田知道の最後の弟子と言われていたことを知ったのは随分後年のことである。

尚、桃山晴衣の伴侶の土取利行は2012年にCD「土取利行/添田唖蝉坊・知道を演歌する」(メタカンパニー)を出している(Vol.2が2015年3月に発売)他、現在も彼女(残念ながら2008年逝去)の意志を継ぎ添田唖蝉坊・知道の演歌を紹介する活動を展開している。

リアリズムの宿―つげ義春「旅」作品集

双葉社アクション・コミックス、1983年7月第1刷発行

冒頭の旅イラスト(福島県・岩瀬湯本温泉、秋田県・黒湯温泉、福島県・早戸温泉、福島県・西山温泉、熊本県・北温泉、群馬県・湯宿温泉)のあと、発表順に

「李さん一家」、「紅い花」、「西部田村事件」以上「ガロ」青林堂・1967年

「長八の宿」「二峡渓谷」「オンドル小屋」「ほんやら洞のべんさん」「もっきり屋の少女」以上「ガロ」青林堂・1968年

「蟹」現代コミック・双葉社・1970年

「リアリズムの宿」漫画ストーリー・双葉社・1973年

「庶民御宿」漫画サンデー・実業之日本社・1975年

が収められています。

旅イラストの中のいくつかや「オンドル小屋」の八幡平の温泉や地域など小生も訪れていますが、このつげ作品群を読むと再び訪れたくなります。もちろんまだ訪れていない宿や場所もですが。

■「新版・貧困旅行記」(新潮文庫、1995年)「長八の宿」の舞台として描かれていた松崎町の「山光荘」のことなどが取り上げられている。

■写真右と下は2015年9月〜10月に武蔵野市立吉祥寺美術館で開かれた「生誕200年記念 伊豆の長八 ―幕末・明治の空前絶後の鏝絵師」の入場券と会場入り口の案内。

ヒマラヤの東 山岳地図帳

East of the Himalaya Mountain Peak Maps

中村 保・著、ナカニシヤ書店、2016年1月発行

日本山岳会創立110周年記念出版

本を読むのと同様かそれ以上に地図を読み解く魅力には大きな広がりがあります。

中学生の時に初めて5万図(国土地理院発行の5万分の1地形図)に出会って以降、その面白さを知り、高校生の頃は山と渓谷社から出ていた「岩と雪」に付録で付いていた海外の山岳地図に夢を膨らませたものでした。

著者の中村さんの本(「ヒマラヤの東―雲南・四川、東南チベット、ミャンマー北部の山と谷」1996年・山と渓谷社)には香港在住時代に中村さんの大学山岳部の後輩にあたる方に紹介され初めて出会いました。その後も丹念にこつこつとヒマラヤの東地域を歩き続け、一つのフィールド・ワークを築き上げてきた中村さんのライフ・ワークにはただただ脱帽です。まさに偉業です。

国際的に高い評価に比べ,さらに国内的な功績をたたえる動きがあってもいいとす思います。

■中学生時代に読みふけった山と渓谷に連載されていた「栄光の岩壁」(新田次郎)のモデル、芳野満彦氏と中村さんが1957年の北穂高滝谷グレポン初登攀で同じパーティーを組んでいたことも何か面白いつながりをかんじるものがあります。

■個人的には1997年にラサ(Lhasa)からカン・パ・ラ(Kamba La,標高4974m)を経てヤムドュク湖(Yamdrok-Lake,Yamdrok Tso)、カロ・ラ(Karo La,標高5143m)、ギャンツェ(Gyantse)、シガツェ(Shigatse)まで旅をした時の地図も、この「ヒマラヤの東 山岳地図帳」で最高地点周辺を再び旅することが出来る。当時この地図帳があればまた旅の面白みも変わっていたことだろう。

■同じく1997年に玉龍雪山(Jade Dragon Snow Mountain,Yulong Xueshan,標高5596m)の麓や虎跳峡(Tiger Leap Gorge)、麗江(Lijang)を旅したときは前出「ヒマラヤの東」を参考にしましたが、やはりこの地図帳があったらの思いがあります。

■旅先に是非持参したい本の一つです。そしてこの本を読み返していると無性に弘前に行きたくなります。そしておにぎりも食べたくなりますね。

■この佐藤初女さんの活動とも多少相通じるところがあるのかもしれませんが、「食べる」という行為を通じ人は冷静に物事を考えたり捉え直したりすることが出来る時があると思います。

あの3.11の時、働いていた事務所の机やロッカーがひっくり返り、ラジオを通じて流れてくる報道にただならぬ時の流れの中におかれる状況がありました。まず自分や共に働く者に提案したのは、まず事務所に供えてあった米を炊き、飯を食べて、あるいは食べながら今後の対処方法を考えるということでした。

まず身の回りの後片付けを行いながら、まず「食べる」ことで、それから状況を分析し判断しようということでした。「食べる」ことで落ち着きと共に冷静な判断と行動につながることを痛感いたしました。無論、置かれた状況によっては有無をもいわさず瞬時に状況判断と行動が必要となる時もあります。しかし「食べる」ことが許される環境であればまずは「食べる」「食べてから」で大きな力をあたえてくれることがあると思います。

■本書からの印象的な言葉、

「ともに食すことは、ともに在ることです」

「芯があれば 揺れてもいい」

「不思議はあなたのもとで行われる」

「必要なものは必要なときに与えられる」

「大切なものは、実は身近にあります」

「おむすびはたなごころ(掌)でにぎる」

「神社の起源と古代朝鮮」

「伊勢と出雲、韓神(からかみ)と鉄」

ともに岡谷公二著、平凡社新書、「神社の起源と古代朝鮮」は2013年発行、「伊勢と出雲、韓神と鉄」は2016年発行

「読んでから行くか」「行ってから読むか」ともに旅の必携書です。著名で大きなお社巡りより、本書に登場してくるたくさんの神社の原点を示しているような地元関係者以外はお詣りもほとんどみられない神社に面白みがあるといえます。

この両著で紹介されている神社のいくつかは当ホームページのブログコーナーの中でもいくつか紹介していますが、両著を読むと改めて訪れたくもなります。両著とも城廻りの師匠がすすめてくれましたが、この人や本とのご縁に感謝です。

なにより我々が日本独自の宗教と思い込んでいる神々の崇拝の原点に、近隣国の影響や痕跡をうかがい知るに、昨今の日韓関係のぶざまな姿は政治家の資質の問題のみならず一人一人の国民、この日本という地に暮らすみんながあらためて我々は何者かを問い直さなければならないと思います。今日我々の暮らしは神々のおかげさまならば、その神々たちはどうしてそこに祀られてきたのか?それを少しでも知り考察することは、この現生に生きるものの相互理解の一歩につながるものであります。

下の写真は2013年に東京国立博物館や九州国立博物館で開催された「国宝 大神社」展の図録。これも城廻りの師匠から授かったものだが、この図録の中では神への信仰を「日本人は古来」からとし「日本の神々に関する文化財を」「この機会に是非多くの方々に」と「神道美術の粋をご鑑賞いただければ」としている。とりわけ第二章「祀りのはじまり」では仏教伝来以前の日本の原始宗教において、渡来系の神々にはまったく触れられていない。

この展覧会で紹介された図録にある神宝の多くにも鏡を含め、国際交流・外交の証である隣国から渡来した神宝があるものの、まったくそのあたりに触れられていないのは不思議というより滑稽であろう。渡来した神宝であるとわかるものは長崎・海神神社の青磁のように「高麗時代」ともたらされた国の時代を表記しているだけである。

「ウォールデン 森の生活」

「アメリカ・ルネッサンスの作家たち」

「ウォールデン 森の生活」H,D, Thoreau

「アメリカ・ルネッサンスの作家たち」酒本 雅之・著、岩波書店 (1974)

ともに二十歳前後の頃の愛読書。「ウォールデン 森の生活」や「市民としての反抗」の著者で「アメリカ・ルネッサンスの作家たち」で紹介されている作家の中の一人、ソーロウ(ヘンリー・デイヴィッド・ソロー、Henry David Thoreau)は今年2017年に生誕200年を迎える。

この生誕200年記念にあわせNHKラジオ(第2)で1月から「はじめてのソロー 森に息づくメッセージ」として広島大学名誉教授の伊藤詔子さん(日本ソロー学会顧問)が、3月まで12回にわたり講義を行っている(拝聴を失念したり再度聞きたい場合はストリーミングサービスがあるのでありがたい)。これがまた若かりし頃に読みふけった本をあらためて読み解くうえでとても有益な番組で嬉しい。

■「アメリカ・ルネッサンスの作家たち」では序章でチャニングとポウが紹介され、ホーソーン、エマソン、ホイットマン、メルヴィル、そして最後にソーロウの5人の作家について描かれている。

この序章の中で著者・酒本雅之は「アメリカ文学の歴史は、1820年代で一つの転機を迎える。>>>中略>>文学をふくめ、すべての文化を生み出していく土壌そのもの、かりに精神風土とでも呼べるようなもの自体が、この時期歴然とした変化を現し始める」とある。

しかるにThoreau生誕から200年、当のアメリカは環境保全問題を含め真逆の新時代を迎えている。新大統領の登場、そしてこの大統領を生んだアメリカの国民の精神土壌の変化、アメリカのみならず世界的な人類が目指してきたものと逆流というような流れにどうあがなえばいいのであろうか?このアメリカ・ルネッサンスの作家たちがまた原点として、ヒントを与えてくれるかもしれない。

■右中段は「路上、オン・ザ・ロード」でも紹介した「森の生活」(上・下)で、神吉三郎訳による岩波文庫(1951年5月第1刷、私のものは1976年の第27刷)。現在岩波文庫から出ているものは飯田実訳によるもの(1995年)でワイド版も出ている。同じく岩波文庫の「市民としての反抗」富田 彬 訳、1949年8月第1刷(わたくしの手元にあるものは1976年の第3刷)。現在岩波文庫から出ているものは「市民の反抗」として飯田実訳(1997年)によるもの。なお、「市民としての反抗」は伊藤詔子さんの講義では「市民の不服従」として講義されている。

ソロー研究(その文学の背景と思想の真諦)

川津 孝四著・北星堂書店、1972年)

本書の「Thoreau 文学の背景」や「超越主義者 ThoreauとWhitman」など若い頃には難解であったが、伊藤詔子さんの講義番組を聞くとパズルが徐々に解けてくるように理解を手助けしてくれる。

ThoreauがWaldenでの暮らしを始めたのが1845年(出版は1854年)、奴隷制度とともにThoreau自身も反対運動に加わったアメリカ・メキシコ戦争(1846年〜48年)、そして1861年からの南北戦争と混沌と激動の時代を生きたThoreau(1862年死去)だが、生誕から200年、アメリカがまた自らの歴史を逆戻りするような動きをみせている現代において再びThoreauに脚光が集まるかもしれないだろう。

ちなみに本書の中でも森の生活で建てた建物を「小舎」と訳しているが、前出の伊藤詔子さんは「家」と訳している。

①「ヒマラヤの灯」文芸春秋社 (1982)

②「ヒマラヤのドン・キホーテ、ネパール人になった日本人・宮原巍の挑戦」

(根深誠、中央公論社、2010年)

③「ヒマラヤにホテルを3つ、ネパールの開発ヴィジョンを語る」

(中央公論新社、2015年)

1960年代初頭のヒマラヤ登山。それだけでも十分な冒険であるが、その後もグリーンランド探検、そして日本での会社員生活を断ち30歳を超えてからのネパールでの職を求めてインドから自転車でのカトマンズ入り。

そこからアレヨアレヨという間に(いや十分な紆余曲折、苦労の上に)ネパールにホテルを3つである。3つのホテルの立ち上げとそのまま聞けば起業家の立身出世のようにも受け取られがちであるが宮原さんの場合は、どれも情熱と行動力の突破力の成果、まさに登山そのもののようだ。

そしてネパールの国籍を取得し政党を立ち上げ政界進出も目論む。これもネパールに惚れ込み、かつその可能性に賭けたそれまでの歩みの延長線上にある夢の実現のために他ならない。

■これらの3冊からは宮原さんの自身の人生のほか、国家間や国際機関、NGOなどによる国際援助とは何か?についても考えさせられる。宮原さんが政界入りを目指しているのもネパールの自立国家としての道筋を確立するためのネパール愛そのものである。

吉田 博

吉田博の作品が好きです。山の版画では元本田技研のエンジニア・小暮真望のシルクスクリーンもお気に入りですが、その先駆者ともいえる吉田博の世界もシンパシーを抱きます。

写真の世界とはまた異なる山や様々な情景へ気持ちがなびきます。

村上 康成 の絵本

長年、村上康成さんの作品を愛読、愛用しています。絵本は自分だけではなく子供や孫にも半ば強制的に持たせたりしましたが、いつか思い出してくれれば御の字でしょうか?

長年、村上康成さんの作品を愛読、愛用しています。絵本は自分だけではなく子供や孫にも半ば強制的に持たせたりしましたが、いつか思い出してくれれば御の字でしょうか?

最初の出会いは雑誌「BE‐PAL」でしたが、「ようこそ森へ」や「星空キャンプ」など少しづつ加わりました。カバンやリュック、ピンバッチといくつかグッズも増えてしまいました。

近年は「BE‐PAL」の付録のTRAVELER'S DIARY(Field Noteも)を重宝しています。

機会に恵まれれば、伊豆高原(伊東市)の村上康成美術館(1997年開館、2023年2月末閉館予定)や石垣島の村上康成絵本ギャラリーを是非訪ねて見たいと思っています。

「月夜のみみずく」

■詩:ジェイン ヨーレン、絵:ジョン ショーエンヘール、翻訳: 工藤直子、偕成社、1989年)

★自分用にその絵に惚れ込んで購入した絵本ですが、子供から今は孫の部屋の本棚にあります(まだ本の絵よりはゲームの世界に魅力を見出しているのが残念ではありますが)。

子供たちにはこの絵本の世界に近い体験を味わう機会を提供してきたつもりですが、その子供たちにもこの世界を伝えていきたいと思っています。まずは汽笛や雪原の林や森の世界に引きづり出したいところです。

★翻訳は詩人で童話作家の工藤直子さんですが、Eテレの「書にきく禅語」(YouTubeでいくつか見れますね)。工藤さんの詩、白石加代子さんの語り、書は石飛博光、この番組が素晴らしい3分間ワールドです。

上代日本正史―神武天皇から応神天皇まで

原田常治・著、同志社、1977年

「古代日本正史―記紀以前の資料による」に続く原田常治の本で、これまた神社を中心に各地を巡る旅のいい手引き・参考書になります。

島根の熊野大社や神魂神社、八重垣神社、佐太神社などはこの本に出会う前に訪れていますが、読み終えてまた訪れなければならないと思います。

出雲大社や伊勢神宮など現代では超メジャー級の神社よりも訪れる価値のある神社の由来などがこの著作にはたくさん紹介されています。

タケミナカタ(武御名方)が諏訪まで逃避したルートとまつわる神社、タケミナカタを追った日向の将軍を祀った鹿島神宮、香取神宮。そして何度も歩いている山辺の道の大神神社や石上神社もこの本とともにまた訪ねてみたくなります。